भारत की बदलती राजनीति

देश की राजनीति अब केवल विचारों या नीतियों की नहीं रही, बल्कि एक मार्केटिंग और प्रबंधन आधारित प्रणाली बन गई है।

राजनीति का पुराना स्वरूप

1. सिद्धांतों की राजनीति

- आज़ादी के बाद के दशकों में राजनीति विचारधाराओं और सिद्धांतों पर आधारित थी।

- नेहरू, पटेल, लोहिया, अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की राजनीति में राष्ट्रहित सर्वोपरि था।

- राजनीतिक दल जनसेवा के लिए बने थे, न कि सत्ता के लिए।

2. जनता से जुड़ाव

- नेता गाँव-गाँव जाकर जनसंवाद करते थे।

- उनका रहन-सहन आमजन जैसा था — ना लाल बत्ती, ना ज़ेड+ सुरक्षा।

3. युवाओं की भागीदारी

- 1970 और 80 के दशक में छात्र राजनीति बेहद सक्रिय थी।

- युवा आंदोलनों से सरकारें हिल जाती थीं — जेपी आंदोलन इसका उदाहरण है।

वर्तमान राजनीति का स्वरूप

1. बाजारवादी राजनीति:

- अब चुनाव विचारधारा नहीं, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, ट्रेंडिंग और ब्रांडिंग से लड़े जाते हैं।

- राजनेता अब नेता कम, ब्रांड ज़्यादा हैं।

2. जनता की स्थिति:

- महंगाई, बेरोज़गारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली — आम जनता समस्याओं से जूझ रही है।

- लेकिन चुनाव के समय इन मुद्दों की जगह जाति, धर्म और भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं।

3. किसानों की अनदेखी:

- कृषि सुधार के नाम पर किसान को कॉर्पोरेट के हाथों सौंपा जा रहा है।

- किसान आंदोलन ने दिखाया कि खेती आज भी जीवनरेखा है, लेकिन सत्ता के लिए प्राथमिकता नहीं।

4. उद्योगपतियों का प्रभुत्व:

- सरकारी नीतियाँ अब बड़ी कंपनियों के अनुसार बनाई जा रही हैं।

- बैंक लोन माफ़ी, कर में छूट, सरकारी ज़मीन — उद्योगपतियों को भरपूर सुविधाएं।

5. युवाओं की राजनीति से दूरी:

- बेरोज़गारी, शिक्षा में गिरावट और प्रतियोगी परीक्षाओं की अनियमितता ने युवाओं को हतोत्साहित किया है।

- छात्र राजनीति का ह्रास हो चुका है — अब विश्वविद्यालयों में आंदोलन करना “देशद्रोह” की श्रेणी में डाल दिया जाता है।

तुलना – कल बनाम आज की राजनीति

| पहलू | कल की राजनीति | आज की राजनीति |

| दृष्टिकोण | राष्ट्रहित व विचारधारा आधारित | ब्रांडिंग, प्रचार और छवि आधारित |

| नेता | जनसेवक, सादगी से जीवन | सेलिब्रिटी समान जीवनशैली, प्रचारक |

| मुद्दे | शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास | धर्म, जाति, इवेंट और बयानबाज़ी |

| युवा भागीदारी | छात्र राजनीति, आंदोलनों की ताक़त | उदासीनता, हताशा, रोजगार की चिंता |

| युवा भागीदारी | छात्र राजनीति, आंदोलनों की ताक़त | उदासीनता, हताशा, रोजगार की चिंता |

| किसान की भूमिका | नीति-निर्धारण में प्रमुख स्थान | नीतियों के शिकार, कॉर्पोरेट की दया पर |

| उद्योगपति प्रभाव | सीमित और नियंत्रित | अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार |

वर्तमान का राजनीतिक मीडिया तंत्र

- मीडिया अब सत्ता का प्रवक्ता बन चुका है।

- सवाल पूछने वाला पत्रकार या तो नौकरी खो देता है, या उसे “एंटी-नेशनल” बता दिया जाता है।

- TRP और विज्ञापन की राजनीति अब पत्रकारिता को नियंत्रित करती है।

लोकतंत्र का खोता संतुलन

- संसद में बहस की बजाय विधेयकों को बलपूर्वक पास करना सामान्य बात हो गई है।

- जन प्रतिनिधियों की जवाबदेही खत्म होती जा रही है।

- जनता की भागीदारी केवल एक वोट डालने तक सीमित हो गई है।

समाधान की संभावनाएँ

1. राजनीतिक साक्षरता:

- आम जनता को यह समझना होगा कि वोट केवल भावनाओं पर नहीं, नीतियों पर दें।

- शिक्षा में राजनीतिक शिक्षा को स्थान देना होगा।

2. युवाओं का पुनः सक्रिय होना:

- युवाओं को राजनीति से जुड़ना होगा — चाहे वो सोशल मीडिया हो, विश्वविद्यालय हो या ज़मीनी आंदोलन।

3. प्रेस की स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करना:

- स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है।

- नागरिकों को भी वैकल्पिक मीडिया को सहयोग देना होगा।

4. नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही:

- RTI का दायरा बढ़ाया जाए, और डिजिटल युग में सभी सरकारी दस्तावेज़ों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए।

आज की राजनीति जनसेवा से हटकर “जनभावना के प्रबंधन” तक सीमित हो गई है।

जहां सत्ता पाने की होड़ में नैतिकता, आदर्श, विचारधारा और संवेदनशीलता पीछे छूट गई है।

अब आवश्यकता है कि भारत की जनता — विशेषकर युवा — फिर से जागरूक होकर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो। वरना “नेता मस्त, जनता पस्त और लोकतंत्र अस्त” होने में देर नहीं लगेगी।

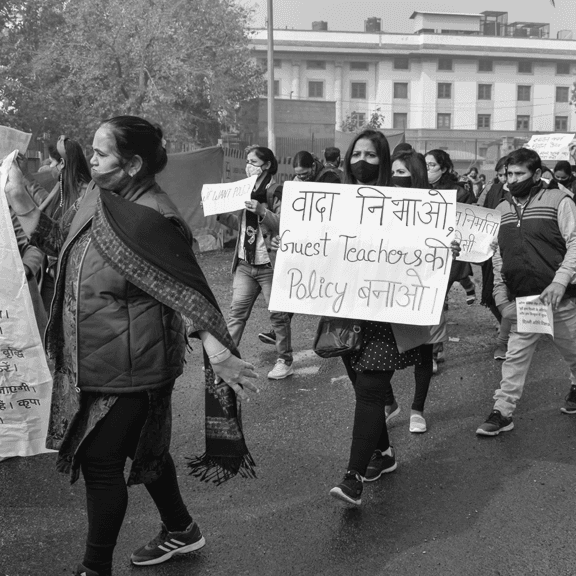

संविदा कर्मचारियों का शोषण: आधुनिक दौर की गुलामी

आज भारत में लाखों शिक्षित युवा संविदा प्रणाली के तहत वर्षों से काम कर रहे हैं — न वे स्थायी हैं, न उनके पास सामाजिक सुरक्षा है।

अनुदेशक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, पंचायत सेवक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री स्टाफ — इन सबका एक ही दर्द है:

काम स्थायी पर पहचान अस्थायी

संविदा प्रणाली – शोषण या मजबूरी ?

- 10 से 15 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी आज भी न्यूनतम वेतन और अस्थिरता से जूझ रहे हैं।

- सरकारें वादे करती हैं लेकिन स्थायीत्व देने में टालमटोल करती हैं।

- न्यूनतम मानदेय, सामाजिक सुरक्षा नहीं, और अधिकार भी सीमित।

यह गुलामी का नया रूप है — जहाँ शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को नौकरी तो मिलती है, लेकिन इज़्ज़त और सुरक्षा नहीं।

बेरोजगारी और युवा: हताशा का फैलता दायरा

शिक्षा है, रोजगार नहीं:

- देश में हर साल लाखों युवा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PHD कर रहे हैं।

- लेकिन नौकरियाँ या तो नहीं हैं, या फिर इतने अस्थायी और शोषणकारी रूप में हैं कि लोग मानसिक रूप से टूट रहे हैं

प्रतियोगी परीक्षाओं की विफल व्यवस्था:

- एक परीक्षा 3 साल तक लंबित, कभी पेपर लीक, कभी फॉर्म कैंसिल।

- युवा अब सिस्टम से विश्वास खो चुके हैं।

विश्व मंच पर भारत की स्थिति – उपलब्धियों के पीछे दबे सच

यह बात सही है कि:

- भारत ने डिजिटल इंडिया, ISRO, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, आर्थिक सुधारों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

- वैश्विक मंच पर भारत की छवि मज़बूत हुई है।

लेकिन, जब देश का एक बड़ा तबका रोज़गार, स्थायीत्व और सम्मान की लड़ाई में उलझा हो,

जब युवा राजनीति की गंदगी से दूर भाग रहा हो,

जब शिक्षक, डॉक्टर और कर्मचारी संविदा गुलामी की मार झेल रहे हों —

तो ये सारी उपलब्धियाँ भी धुंधली सी लगने लगती हैं।

राजनीति अगर समाधान नहीं, तो समस्या क्यों बन गई?

- विकास का लाभ समान रूप से नहीं पहुँच रहा।

- सरकारें PR (Public Relations) में व्यस्त हैं, और मूलभूत सुधार हाशिये पर हैं।

- राजनीति यदि नीति नहीं बनाएगी, तो समस्याएँ और गहराएँगी।

समाप्ति की ओर – विकास का सही मूल्यांकन तभी होगा…

जब देश के शिक्षित युवा को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा,

जब संविदा कर्मियों को स्थायीत्व और सुरक्षा मिलेगी,

जब किसान भविष्य की चिंता किए बिना खेत में बो सकेगा,

और जब आम जनता राजनीति में केवल वोटर नहीं, भागीदार बनेगी।

“विकास की असली परिभाषा वही है जो सबसे कमजोर तक पहुँचे, न कि सबसे ऊँचे तक सीमित रहे।”

विकास…

ये शब्द सुनते ही आँखों में उगते हैं पुल, फ्लाईओवर, चमकती सड़कें,

मेट्रो की रफ्तार, ग्लोबल कंपनियाँ, और डिजिटल क्रांति की चमक।

पर ठहरिए… क्या विकास सिर्फ ऊँचाई का नाम है?

विकास तब होता है,

जब एक किसान खेत में हल नहीं, भरोसा चलाए,

जब शिक्षा केवल डिग्री नहीं, रोज़गार की गारंटी बने।

जब शहर की रौशनी गाँव की साँझ में भी समा जाए।

कहीं विकास का ताज पहनाकर हमने नींव को नज़रअंदाज़ तो नहीं कर दिया?

संविदा शिक्षक की आँखों में जो धैर्य है,

जो दस वर्षों से स्कूलों में भविष्य गढ़ रहे हैं —

क्या उनके शोषण को विकास के आँकड़ों में जगह मिली?

बेरोज़गार युवा, जिसने वर्षों किताबों में आँखें गुम कीं,

वो नौकरी की बाट जोहते हुए राजनीति से दूर हो गया।

क्या उसके टूटते भरोसे की कीमत, बजट भाषण में दर्ज है?

हां, देश ने ऊँचाइयाँ छुई हैं —

ISRO ने चाँद पर कदम रखा है, डिजिटल इंडिया ने नई दुनिया बनाई है।

लेकिन…

जिस हाथ ने मोबाईल पकड़ा, वो पेट भरने को मज़दूरी भी ढूंढता है।

विकास की असली परिभाषा

तब ही पूरी होती है,

जब सबसे पिछड़ी बस्ती तक बिजली नहीं, उम्मीद पहुँचे।

जब शोषण नहीं, सम्मान सामान्य हो।

जब प्रगति केवल रिपोर्ट कार्ड में नहीं,

जनता की मुस्कान में दिखाई दे।

“क्योंकि असली विकास वहीं होता है, जहाँ नेता नहीं, जनता मस्त होती है।”

राजनीति का स्वरूप, राजनीति का पुराना स्वरूप, वर्तमान राजनीति का स्वरूप। देश की राजनीति, सिद्धान्तों की राजनीति

वर्तमान राजनीति कानेता मस्त हैं – जनता पस्त है – किसान त्रस्त है और उद्योगपति-व्यवसायी फल-फूल रहे हैं | स्वरूप

देश की राजनीति अब केवल विचारों या नीतियों की नहीं रही, बल्कि एक मार्केटिंग और प्रबंधन आधारित प्रणाली बन गई है।