उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग एक आदर्श नीति का हिस्सा है – RTE एक्ट (Right to Education) और सर्व शिक्षा अभियान जैसे कानूनों और योजनाओं के आधार पर संचालित। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी स्कूल खोले गए, जिनका मूल उद्देश्य गरीब और ग्रामीण बच्चों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है।

लेकिन क्या यह उद्देश्य ज़मीनी हक़ीक़त में पूरा हो पा रहा है?

दुर्भाग्य से जवाब है – “नहीं”!

आदर्श नीति और जमीनी सच्चाई का फर्क

सरकार ने स्कूल तो खोले, कक्षाएँ चलाने के लिए सरकारी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइये नियुक्त कर दिए। सभी बच्चों के लिए मुफ्त भोजन और मूलभूत सुविधाएँ दीं। यह कागजों में आदर्श है, मगर वास्तविकता इससे कहीं उलट है:

1. बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों की स्थिति

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो चल रही है, मगर बच्चों और अभिभावकों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता का घोर अभाव है। ग्रामीण बच्चों और गरीब परिवारों में अधिकांश अभिभावक गरीबी और जीवनयापन में उलझे रहते हैं, और बच्चों का स्कूल जाना उनके लिए महज एक औपचारिकता है।

परिणाम?

बेसिक शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिर रहा है, और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

2. शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का दर्द

सरकारी शिक्षक:

सरकारी शिक्षकों को लगभग ₹70,000 से लेकर ₹1,25,000 प्रति माह वेतन मिलता है, जो एक अच्छा वेतन है। मगर इसके बावजूद वे प्रशासनिक दबाव, पुराने पेंशन मुद्दों, सरकारी आदेशों, एमडीएम और कागजी रिपोर्टों में उलझे रहते हैं। यह तनाव और उलझन मूल शिक्षण से उनका ध्यान हटा देती है।

शिक्षामित्र:

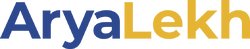

जो लगभग 25 वर्षों से कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, वे आज भी महज ₹10,000 प्रति माह मानदेय पाने को मजबूर हैं (पिछले 8 साल से)। उससे पहले यह रकम केवल ₹3,500 प्रति माह थी। अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाने में समर्पित करने के बावजूद वे गरीबी और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।

अनुदेशक:

कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अनुदेशकों का दर्द तो और भी मार्मिक है। ये वे शिक्षक हैं जो बच्चों को केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि शारीरिक शिक्षा, कला, गृह शिल्प, कृषि और कंप्यूटर जैसे जीवनोपयोगी विषय पढ़ाकर बच्चों में समग्र विकास का बीज बोते हैं।

मगर विडंबना यह है कि वे लगभग 12 साल से ‘संविदा’ यानी अस्थायी कर्मी के तौर पर कार्यरत हैं – बेहद कम मानदेय और शून्य सामाजिक सुरक्षा के सहारे!

- इनको कभी ₹7,000 प्रति माह मिलता था, जो 5 साल पहले बढ़कर महज ₹9,000 प्रति माह हुआ और तब से जस का तस है।

- यह राशि एक परिवार चलाने या मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने लायक तो दूर, एक व्यक्ति के जीवनयापन के लिए भी अपर्याप्त है।

दर्द सिर्फ मानदेय तक ही सीमित नहीं है!

- गरीबी और तंगहाली में रहते हुए वे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं।

- गांव और समाज में सहानुभूति तो दूर, वे अपमान, तिरस्कार और शोषण सहने को मजबूर रहते हैं।

- वे जानते हैं कि अगर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन या सत्ता के दबाव में चुप करा दिए जाएंगे।

- वे शिक्षक और मजदूर के बीच झूलते रहते हैं – वे पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर मूल अधिकारों और सामाजिक गरिमा से वंचित रहते हैं।

सवाल यह है कि जो व्यक्ति स्वयं गरीबी और शोषण में जूझ रहा है, वह किस मानसिक अवस्था में बच्चों को पढ़ाएगा?

3. नीति और प्रशासन का खेल

सरकारें आती-जाती रहती हैं, मगर मूलभूत मुद्दे जस के तस रहते हैं। चुनाव में सभी दल मूलभूत शिक्षा, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को नियमित करने का वादा तो करते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद सभी मुद्दे रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं।

जो व्यक्ति आवाज़ उठाने का प्रयास करता है, उसपर प्रशासनिक दबाव डाला जाता है या फिर देशद्रोह जैसे मामलों में उलझाने का भय बनाया जाता है। यह स्थिति लोकतंत्र और मूलभूत शिक्षा दोनों के लिए बेहद चिंताजनक है।

4. ग्रामीण बच्चों और गरीबी का दर्द

गरीब परिवारों में बच्चों का बचपन गरीबी और अशिक्षा में दम तोड़ रहा है। माता-पिता गरीबी और जीवनयापन में उलझे रहते हैं और बच्चों का स्कूल जाना महज औपचारिकता है। वे यह जानने में रुचि नहीं लेते कि बच्चों का पढ़ाई में प्रदर्शन क्या है या उनका भविष्य क्या होगा।

5. समाधान क्या है?

समाधान केवल नीति में परिवर्तन से नहीं, मानसिकता में परिवर्तन से होगा!

सरकार को क्या करना होगा?

- शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को नियमित किया जाए और उचित वेतन-सुविधाएँ दी जाएँ।

- प्रशासनिक दबाव कम किया जाए, मूल शिक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जाए।

- मूलभूत सुविधाएँ जैसे डिजिटल उपकरण, पुस्तकालय और समुचित शौचालय सुनिश्चित किए जाएँ।

समाज को क्या करना होगा?

- बच्चों की पढ़ाई में रुचि लेनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्कूल में क्या सीख रहे हैं।

- गरीबी में रहते हुए भी बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देना होगा, क्योंकि यह गरीबी मिटाने का मूल उपाय है।

शिक्षक समुदाय को क्या करना होगा?

- व्यक्तिगत परेशानियों के बावजूद मूल शिक्षण भावना को जिंदा रखने का प्रयास करना होगा।

- एकजुट होकर नीति परिवर्तन और अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी होगी।

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का मूल उद्देश्य गरीब और ग्रामीण बच्चों का जीवन बदलने का था, मगर वर्तमान में यह व्यवस्था गरीबी, नीति और संघर्ष में दम तोड़ रही है। अगर राज्य, शिक्षक और अभिभावक – ये तीनों मिलकर मूल नीति और मूल भावना के अनुरूप कार्य करें तो यह सपना साकार हो सकता है।

याद रखने योग्य है:

“एक शिक्षित बच्चा सिर्फ एक परिवार या गाँव का भविष्य नहीं बदलता, वह पूरे देश का भाग्य बदलने का दम रखता है।”